2024.06.30

学生たちの戦争~学徒出陣 ペンを銃にかえられて~

今回の目撃者fは、

学徒出陣―そのことが決まったのは戦時中、1943年の秋。

それまで徴兵を猶予されていた大学生たちが突如、戦場へと駆り出されることになりました。

その数は全国で10万人を超え、福岡の九州帝国大学(当時)からも、多くの学生たちが一斉に出征しました。

「お国のために」そう信じて戦争の犠牲になった人たちがいた一方で…

「戦争には行きたくない」「勉強を続けたい」「学問は何のためにあるのか」

当時は決して口にできなかった思いが、少なくなる元学徒兵の証言や残された資料から明らかになってきました。

死を眼前に突きつけられながら、自らを奮い立たせ戦場へと向かった“学生たちの戦争”。

80年以上が経った今に、当時の学生たちのメッセージを伝えます。

学生たちの戦争~学徒出陣 ペンを銃にかえられて~

1943年、太平洋戦争の開戦から2年を迎えようとしていた秋のこと、日本は戦況が悪化する中、不足した兵力を補うために、当時兵役に就くことを猶予されていた全国の大学生や高等専門学校の生徒を徴兵することを決めました。

学徒出陣―それは、九州帝国大学の学生たちも例外ではありませんでした。 1943年12月、文系学部を中心に691人が一斉に出征。

“勝利の神”として知られ、地元のプロスポーツチームが毎年必勝祈願を行う筥崎宮や近くの東公園でも、学徒出陣の壮行会が開かれました。響き渡った、万歳三唱。表向きは、命と引き換えに国の楯となることが名誉とされた戦時下。

それを信じ、犠牲になった人たちがいた一方で、80年以上が経った今、元学徒兵のもとを訪ね、残された資料を探ると、「戦争には行きたくない」「勉強を続けたい」決して口にできなかった胸の内が、少しずつ明らかになってきました。

101歳の堤康弘さんは、九州帝国大学法文学部から出征した元学徒兵の一人。数少なくなった、“最後の生き証人”です。

「兵隊に呼ばれた時は、バカにするなと思った」記憶をたどりながらポツリと発した言葉には、学業の道半ばで戦場に駆り出された苦しみだけではなく、多くの犠牲者を出しながらも戦争を続けた、国への怒りが感じられました。

大学進学率は約3%とも言われた時代。

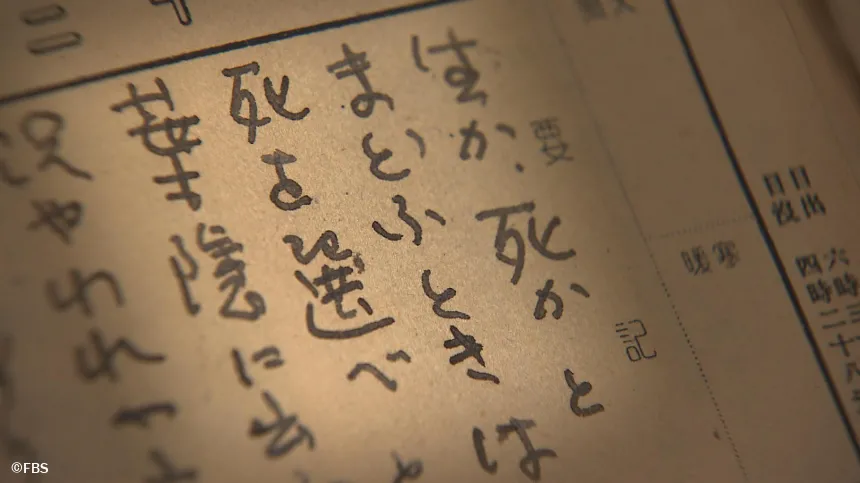

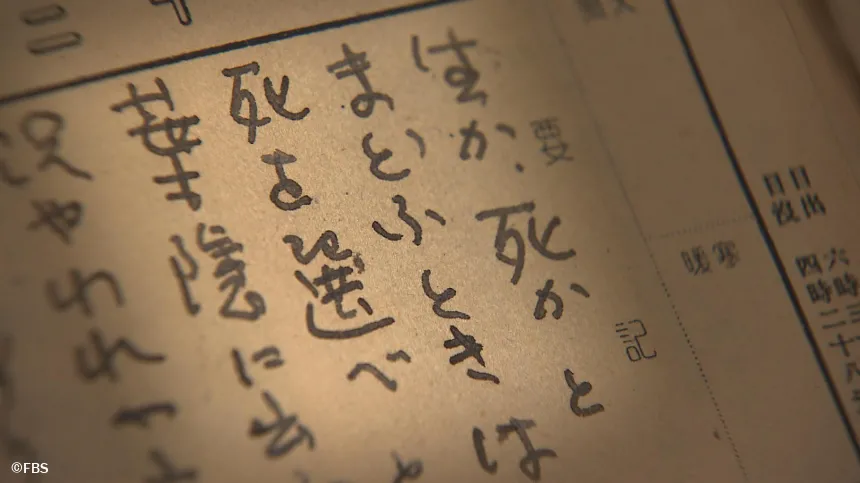

福岡出身で京都帝国大学から出征した元学徒兵・秀村選三さん(故人)は、「学問を続けること」と「命を懸けて戦争に行くこと」どちらが国家のために正しい選択なのか自問を続ける日々を、日記に書き残していました。

学問は、戦争を止められなかったのか―。

学問を成し遂げることで国に貢献しようと考えていた学生たちは、ペンを銃や剣に持ち替え、国家のために命を懸けることになりました。

「戦争ほどバカなことはない」ある元学徒兵が、記者に突きつけた一言。その思いは、今の若者たちにどう響くのでしょうか。

目撃者f

2024年6月30日(日)深夜1時25分

学徒出陣―そのことが決まったのは戦時中、1943年の秋。

それまで徴兵を猶予されていた大学生たちが突如、戦場へと駆り出されることになりました。

その数は全国で10万人を超え、福岡の九州帝国大学(当時)からも、多くの学生たちが一斉に出征しました。

「お国のために」そう信じて戦争の犠牲になった人たちがいた一方で…

「戦争には行きたくない」「勉強を続けたい」「学問は何のためにあるのか」

当時は決して口にできなかった思いが、少なくなる元学徒兵の証言や残された資料から明らかになってきました。

死を眼前に突きつけられながら、自らを奮い立たせ戦場へと向かった“学生たちの戦争”。

80年以上が経った今に、当時の学生たちのメッセージを伝えます。

学生たちの戦争~学徒出陣 ペンを銃にかえられて~

1943年、太平洋戦争の開戦から2年を迎えようとしていた秋のこと、日本は戦況が悪化する中、不足した兵力を補うために、当時兵役に就くことを猶予されていた全国の大学生や高等専門学校の生徒を徴兵することを決めました。

学徒出陣―それは、九州帝国大学の学生たちも例外ではありませんでした。 1943年12月、文系学部を中心に691人が一斉に出征。

“勝利の神”として知られ、地元のプロスポーツチームが毎年必勝祈願を行う筥崎宮や近くの東公園でも、学徒出陣の壮行会が開かれました。響き渡った、万歳三唱。表向きは、命と引き換えに国の楯となることが名誉とされた戦時下。

それを信じ、犠牲になった人たちがいた一方で、80年以上が経った今、元学徒兵のもとを訪ね、残された資料を探ると、「戦争には行きたくない」「勉強を続けたい」決して口にできなかった胸の内が、少しずつ明らかになってきました。

101歳の堤康弘さんは、九州帝国大学法文学部から出征した元学徒兵の一人。数少なくなった、“最後の生き証人”です。

「兵隊に呼ばれた時は、バカにするなと思った」記憶をたどりながらポツリと発した言葉には、学業の道半ばで戦場に駆り出された苦しみだけではなく、多くの犠牲者を出しながらも戦争を続けた、国への怒りが感じられました。

大学進学率は約3%とも言われた時代。

福岡出身で京都帝国大学から出征した元学徒兵・秀村選三さん(故人)は、「学問を続けること」と「命を懸けて戦争に行くこと」どちらが国家のために正しい選択なのか自問を続ける日々を、日記に書き残していました。

学問は、戦争を止められなかったのか―。

学問を成し遂げることで国に貢献しようと考えていた学生たちは、ペンを銃や剣に持ち替え、国家のために命を懸けることになりました。

「戦争ほどバカなことはない」ある元学徒兵が、記者に突きつけた一言。その思いは、今の若者たちにどう響くのでしょうか。

目撃者f

2024年6月30日(日)深夜1時25分