私と「なぎちゃん」

報道局報道部奥村三枝

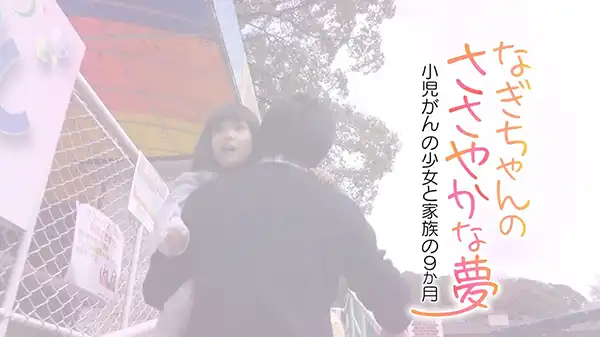

私が「なぎちゃん」と出会ったのは2022年。2年生存率が10%の難病「小児脳幹部グリオーマ」と診断されていた「なぎちゃん」、年間わずか50症例の病気を知ってほしいという両親の願いで取材に入りました。しかし取材する前提として、「病の先にある想定」から逃げることは許されません。取材、放送、そして今に至るまでの足跡を、後書きに代えて。

「なぎちゃん」と出会ったきっかけを教えてください。

初めて会ったのは2022年10月6日です。その年の7月、訪問看護ステーションから「取材をお願いしたいというか記録を撮ってほしい御家族がいる」と聞きました。お母さんが「小児脳幹部グリオーマという、ほとんど症例のない病気があることを多くの人に知ってほしい」と。

取材に入るまで、3か月かけたんですね。

病気を調べれば調べるほど、現実がくっきり見えてきました。取材するなら「もしもの事態」も考えざるを得ない。しかしお母さんが綴っているブログを読んでいると、ずっと「奇跡を望むなら」って書いてあります。一縷の望みがあるなら、取材者の私も絶対もそう望まないといけない・・・。それに「当たり前の日常がどれほど尊いのか、かけがえのないものなのか」ともおっしゃっていて。考えて、考えて、まずは番組ありきでなく「なぎちゃんの記録を取ろう」と決めました。記録、生きた証を残したいなと。

記録、ですか。

そうです。最初のうちはずっと仕事が休みの日に会いに行って。だから映像のほとんどが私のデジカメです。ですけど・・・途中から、なぎちゃんの病状の変化を受け止めるご家族の気持ちが伝わりすぎて辛くなって取材に行けなくなった期間もありました。

なぜ取材を再開できたのでしょう。

それまでのお母さんとの関係もありまし、お母さんが「なぎさに会いに来てほしい」と連絡をくださいました。私もやっぱりなぎちゃんに会いたいっていう気持ちがあったから。それから、もし仮に、なぎちゃんのお母さんから「もしも」の連絡が来ても、なぎちゃんの家族、支援する訪問看護ステーションのように、子どもを支える活動にずっと繋がったらいいなっていう思いもありました。虐待とかネグレクトとか、これだけ子どもを取り巻く問題がある中、愛されている時間とか家族を想う時間っていうことがあることに目を向けられるように・・・プロデューサーからも「今を大事にするっていう当たり前のことに目を向けないか」って後押しをもらって、ようやくニュースの特集を作り、そしてドキュメントとして放送しました。

ドキュメントでは、亡くなった直後のなぎちゃん、そしてご家族の姿を放送しました。

最期のシーン・・・なぎちゃんが亡くなって3時間後ぐらいに連絡をいただきました。そもそもカメラを入れるのかすごく迷いましたが、家族から「これまでの信頼を踏まえて記録を撮ってほしい」と希望されて撮影しました。でも、いざ原稿にしようとすると、私本当に書けなくなっちゃって。放送直前まで編集マン、プロデューサーと「私たちがずっと寄り添ってきた頑張ったなぎちゃん、ご家族の姿を世に問おう」と、話し合って決めました。放送後、賛否のご意見をたくさんいただきました。「亡くなった姿を出すのか」という批判、「あれがニュースなのか」という意見・・・思い出すだけでも辛いです。それでもいただいた声も胸に、ちょっとでも一歩でも前に進めたらいいなと思っているんです。2024年1月、なぎちゃんのドキュメントを全国放送しました。このときは日本テレビのメンバーと「自分たちが一歩引いて・・・取材相手との距離感を大事にしよう」と話し合いました。なぎちゃんが亡くなった後、お母さんもお姉ちゃんもレモネードスタンドをはじめました(※)。このシーンをエンディングに選びました。私もご家族と一緒に少しずつでも前を向いて歩いていきたい。放送が終わってもなぎちゃんと一生寄り添っていく覚悟です。

(※)アメリカで始まったレモネードスタンド活動。レモネードを提供することで小児がんのことを知ってもらうきっかけにするとともに、寄せられた寄付金を小児がん支援団体へ寄贈する活動。

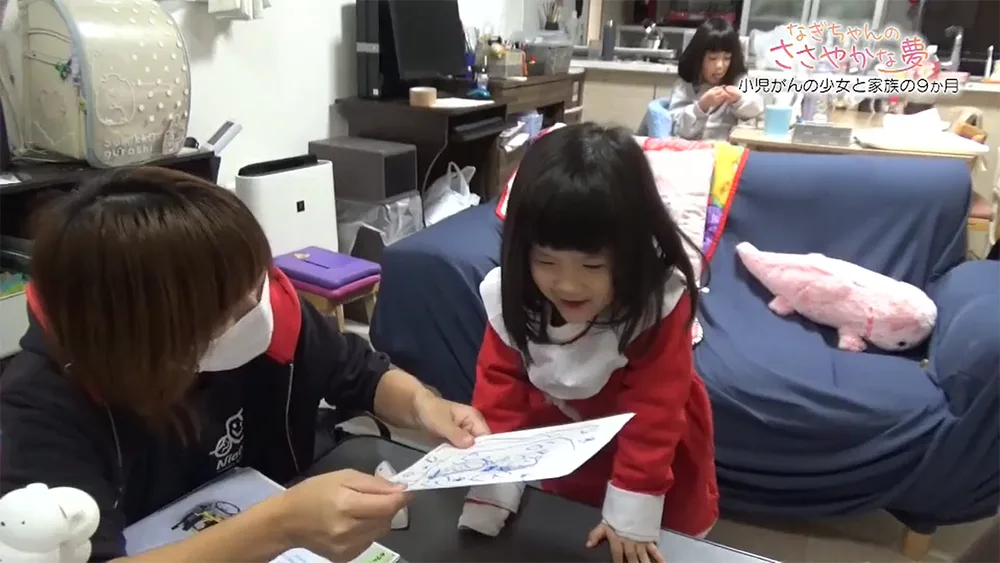

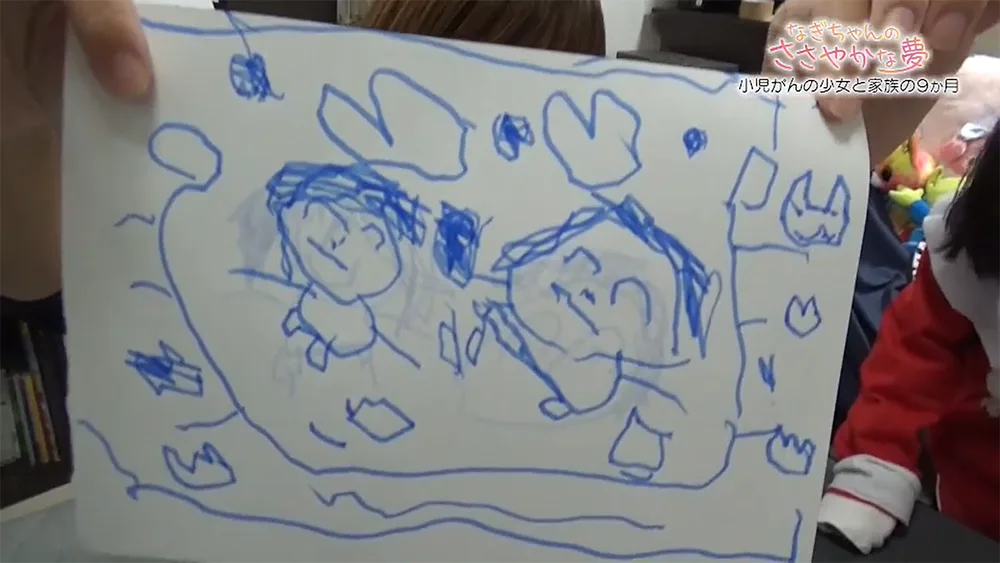

▲なぎちゃんサンタからの大切な贈り物。寄り添った訪問看護師さん、そして私を描いてくれました。

FBS福岡放送報道部北九州支局

2013年に配属されて以降、事件事故、市政などジャンルを問わず取材。中でも「小児専門訪問看護師」「医療的ケア児」「小児がんの少女と家族の9か月」など子どもたちが置かれている環境と課題などを深掘りしています。

「1人でも『見て良かった』と思ってもらえるニュースを…」現場から“小さな声”をお届けしたいと思っています。